予備校の教材選びで茨城県取手市の受験対策を効率化する方法

2025/08/27

志望校合格や基礎学力の向上を目指して、予備校選びや教材選びに悩んでいませんか?特に茨城県取手市では、部活動や習い事と両立しながら効率的に受験対策を進めたいという声が多く聞かれます。しかし、数ある予備校や教材の中から“自分に最適”なものを見極めるのは容易ではありません。本記事では、取手市の地域事情と最新の学習スタイルを踏まえた、効率的な予備校教材の選び方をわかりやすく解説。学習の質と費用対効果を両立しながら、自分に合った最良の選択肢にたどり着くためのヒントが得られます。

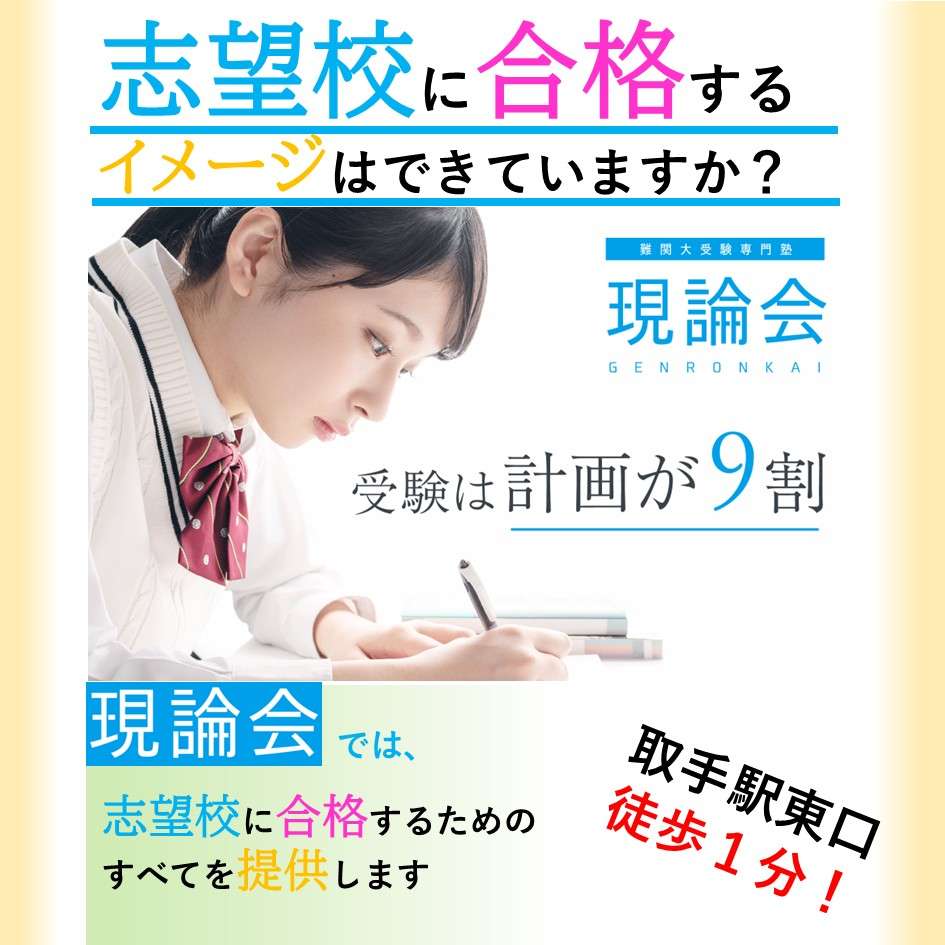

参考書学習はもはや主流になってきており、昔と比べて細分化されており選択肢も非常に増えています。そのため、受験相談をしていても参考書のミスマッチが起きていることも多々あります。受験方式や出題傾向が多岐に渡る大学受験では「戦略」が大事になります。「正しい練習場(自習室など)」で「正しい武器(参考書)」を「正しく使う(やり方)」ことで合格はかなり近づきます。現論会はそれらすべてがそろっています。一緒に頑張ってみませんか!

目次

取手市で効率的な予備校教材選びの極意

予備校選びで大切な教材比較の視点

予備校の教材選びでは、学力や目標に合った教材を選ぶことが第一です。なぜなら、教材の難易度や内容が合わないと、学習のモチベーションが下がり、効率的な受験対策が難しくなるからです。例えば、基礎固めを重視したい場合は、解説が丁寧な教材を選び、応用力を伸ばしたい場合は問題演習が豊富なものを選ぶと良いでしょう。また、取手市の地域事情を踏まえ、通学や部活動との両立を考慮した教材選びも重要です。自分の学習状況を客観的に把握し、複数の教材を比較検討することが最良の選択につながります。

効率化を実現する予備校活用方法とは

予備校を上手く活用することで、受験対策の効率化が図れます。その理由は、専門講師による的確な指導と、個々に合った教材選びのサポートが受けられるからです。具体的には、定期的な学習カウンセリングを利用し、進捗や課題を明確にすること、そして予備校が推奨する教材を活用して反復学習や問題演習を行うことが効果的です。例えば、毎週の面談で学習計画を見直し、教材の使い方を相談することで、無駄のない学習を実現できます。こうした取り組みは、取手市の忙しい学生にも最適です。

自分に合う予備校教材の見極め方を解説

自分に合う予備校教材を見極めるには、まず自分の学力や志望校レベルを客観的に分析することが大切です。理由は、学習到達度によって必要な教材が異なるためです。例えば、基礎が不安な場合は基礎問題集から始め、応用力を高めたい場合は発展問題集に取り組むのが効果的です。実際に、教材見本を取り寄せて問題形式や解説の分かりやすさをチェックするのもおすすめです。最終的には、実際の学習で手応えを感じられる教材が、自分にとって最適な選択肢となります。

予備校教材選びで避けたい失敗例と対策

予備校教材選びでよくある失敗は、周囲の評判や流行に流されて自分に合わない教材を選んでしまうことです。その理由は、教材の内容や難易度が個人の学力や目標に合致しない場合、学習効率が低下するためです。例えば、応用問題ばかりの教材を選び基礎が疎かになったケースがあります。対策としては、まず自分の弱点や目標を明確にし、予備校講師に相談して適切な教材を選ぶことが重要です。こうしたプロセスを踏むことで、無駄なく効果的な受験対策が可能です。

志望校合格へ導く教材選びのポイント

志望校対策に強い予備校教材の選び方

志望校合格を目指す際、予備校教材の選び方が学習成果に直結します。理由は、教材ごとに出題傾向や難易度への対応力が異なるためです。例えば、志望校の過去問分析をもとに、頻出分野を重点的に扱った教材を選びましょう。具体的には、講師が推奨する志望校別教材や、実際の入試傾向に即した問題集を活用することが有効です。こうした戦略的な教材選びによって、限られた時間でも効率的な対策が可能となります。

合格力を高める予備校教材の特徴

合格力を高める予備校教材には、体系的な知識整理と反復学習を促す工夫があります。これは、基礎から応用まで段階的に実力を伸ばせるからです。例えば、要点整理シートや確認テストが組み込まれている教材は、知識の定着度を高めます。さらに、解説が充実しているものを選ぶことで、理解が曖昧な箇所も自学自習で補強できます。こうした特徴を持つ教材を活用することで、着実に合格に近づけます。

予備校教材で合格へ近づく学習戦略

予備校教材を効果的に使うには、計画的な学習戦略が不可欠です。理由は、無計画な学習では理解が浅くなりやすいからです。具体的には、週ごとの学習計画を立て、進捗管理表やチェックリストを活用しましょう。例えば、毎週の到達目標を設定し、定期的に過去問演習を組み込むことで弱点補強が可能です。このような戦略的な進め方により、学習のムダを省き、合格への道筋を明確にできます。

志望校別予備校教材の選定基準を知る

志望校ごとに適した予備校教材を選ぶには、出題傾向や学力レベルに合った内容を重視すべきです。なぜなら、各校の入試問題には独自の特徴があるからです。例えば、記述問題が多い学校には論述力強化型の教材、選択問題中心なら演習量重視の教材が適しています。具体的な選定基準として、過去問対応度、解説の丁寧さ、繰り返し学習できる構成などが挙げられます。これらのポイントを押さえて選ぶと効果的です。

予備校選びが学習成果に直結する理由

予備校が学習成果に与える影響を徹底分析

予備校は、学習習慣の確立や受験対策において重要な役割を果たします。なぜなら、専門のカリキュラムや個別指導を通じて、生徒一人ひとりに最適な学習プランを提供できるからです。例えば、茨城県取手市では部活動や習い事と並行して通える柔軟なスケジュール設計が多く、限られた時間を有効活用できます。こうした環境により、着実な学力向上が期待できるため、予備校選びは受験成功の土台となります。

予備校選びで成果を伸ばす秘訣とは

成果を最大化するためには、自分の学力や目標に合った予備校を選ぶことが不可欠です。理由は、指導方針や教材内容が生徒の特性と合致することで、勉強へのモチベーションも維持しやすくなるからです。例えば、基礎固めを重視するなら反復演習型、応用力を伸ばしたいなら問題解決型の教材が適しています。自分に最適な環境を選ぶことで、学習効率と成果の両立が実現します。

予備校教材の質が成績向上に直結する理由

教材の質は、学習の成果を大きく左右します。高品質な教材は出題傾向や基礎から応用までの段階的な構成が特徴で、無駄なく実力を伸ばせるからです。例えば、取手市の受験事情に即した最新傾向の教材を選ぶことで、効率よく弱点克服が可能です。質の高い教材を選択することで、着実な成績向上が期待できます。

効果的な予備校活用と学習法のバランス

予備校を有効活用するには、授業だけでなく自宅学習とのバランスが重要です。理由は、自主学習での復習や応用問題への挑戦が、知識の定着を促進するからです。たとえば、授業で学んだ内容をステップごとに復習し、実践演習を繰り返すことで効率的な学力向上が図れます。予備校と家庭学習を組み合わせることで、学習効果を最大化できます。

部活と両立できる教材の見極め方

部活動と両立しやすい予備校教材の条件

部活動と学習を両立するためには、柔軟な学習スケジュールに対応できる予備校教材が不可欠です。なぜなら、限られた時間で最大限の効果を得るには、効率性と自主性を両立した教材が求められるからです。例えば、短時間集中型の問題集や、要点が明確な参考書は、忙しい部活生にとって最適です。こうした教材を選ぶことで、学校生活と受験勉強のバランスを無理なく保つことができます。

時間を有効活用できる予備校教材活用法

予備校教材を最大限に活用するには、スキマ時間を積極的に使う工夫が重要です。理由は、通学や部活動の合間など、細切れの時間を積み重ねることで学習量が確保できるからです。例えば、要点をまとめたチェックリストや、スマートフォンで確認できる問題解説を活用すれば、移動中も効果的に学習できます。こうした方法を取り入れることで、忙しい毎日でも着実に学力を伸ばせます。

両立を支える予備校の学習サポート体制

予備校の学習サポート体制が充実していると、部活動と勉強の両立が容易になります。なぜなら、担当講師が個別の状況に応じて学習計画を調整し、無理なく続けられる方法を提案してくれるからです。例えば、定期的な進捗確認や、質問対応のフォロー体制が整っていれば、不安なく受験対策に取り組めます。こうしたサポートにより、安心して学習を継続できる環境が整います。

予備校教材選びで無理なく学習時間確保

無理なく学習時間を確保するには、教材の分量や難易度のバランスが大切です。理由は、過度な負担を感じると継続が難しくなるためです。例えば、1日ごとに取り組む範囲が明確な教材や、短期間で達成感が得られるステップ式教材がおすすめです。自分の生活リズムに合わせて教材を選ぶことで、無理なく学習を続けやすくなります。

自分に合う予備校教材はどう探す?

自分に最適な予備校教材を見つける方法

効率的な受験対策には、自分に合った予備校教材選びが不可欠です。なぜなら、教材の難易度やスタイルが自身の学習習慣や目標と合致していないと、成果が出にくいからです。例えば、基礎力重視の生徒には反復練習型の教材、応用力を伸ばしたい場合は発展問題を含む教材が適しています。まずは現在の学力や志望校のレベルを明確にし、それに沿った教材をリストアップしましょう。こうした具体的な手順を踏むことで、学習の質と効率の向上が期待できます。

学力や目標別の予備校教材チェックポイント

予備校教材を選ぶ際は、学力や目標に応じたチェックポイントが重要です。理由は、目標に合わない教材では十分な成果が得られないためです。例えば、基礎固めが必要な場合は基本問題中心の教材、難関校を目指す場合は応用問題や過去問演習が豊富な教材を選びましょう。具体的には、教材のサンプル問題を確認し、自分が解けるレベルかどうかを確かめてください。こうした事前確認が、無駄のない受験対策につながります。

口コミや体験談を活用した予備校選び術

予備校や教材選びでは、実際の利用者の口コミや体験談が大いに役立ちます。なぜなら、公式情報だけでは分からない実際の使い勝手や効果が把握できるからです。例えば、同じ地域や志望校を目指す先輩の声を参考にすることで、教材の長所や注意点が明確になります。口コミサイトやSNS、予備校主催の体験会で情報収集を行い、複数の意見を比較しましょう。こうした客観的な情報収集が、後悔しない選択を後押しします。

予備校教材選びで大切な自己分析のコツ

最適な教材選びには、自己分析が欠かせません。理由は、自分の得意・不得意分野や学習スタイルを把握することで、無理なく継続できる教材が選べるためです。例えば、英語が苦手なら基礎から丁寧に解説する教材、数学が得意なら発展問題に特化した教材を選ぶと効果的です。具体的には、模試結果や日々の学習記録を振り返り、自分に必要な要素をリストアップしましょう。こうした自己分析が、効率的な学習計画に直結します。

学習スタイルに合った教材活用術

個別指導型予備校教材の活用法を解説

個別指導型予備校教材は、生徒一人ひとりの理解度や目標に合わせてカリキュラムを柔軟に調整できる点が大きな強みです。なぜなら、画一的な教材では対応しきれない苦手分野や得意分野を、個別指導ならピンポイントで強化できるからです。例えば、数学の応用問題だけを集中的に演習する、英語のリスニングを重点的に繰り返すなど、具体的な学習プランを作成しやすくなります。こうした個別最適化により、短期間で成果が出やすくなり、志望校合格への最短ルートを描くことが可能です。

映像授業に強い予備校教材の利点とは

映像授業を活用した予備校教材は、時間や場所に縛られず自分のペースで学習できることがポイントです。これは、部活動や習い事と両立したい生徒にとって非常に有効な学習スタイルと言えます。例えば、取手市では通学や課外活動の合間に自宅で繰り返し映像授業を視聴し、理解が浅い単元を重点的に復習する活用例が増えています。こうした柔軟性と効率性を兼ね備えた教材選びが、忙しい毎日でも学力を着実に伸ばす秘訣です。

自習室を活用した予備校教材の使い方

予備校の自習室は、集中して学習できる環境が整っているため、教材の効果を最大限に引き出せます。理由は、家庭とは異なる緊張感や学習のリズムが自然と身につくからです。具体的には、定めた時間割に沿って自習室を利用し、教材の演習問題を反復する、わからない箇所はすぐに講師へ質問するなどの方法があります。こうした積極的な自習室活用により、学習習慣の定着と問題解決能力の向上が期待できます。

自分の学習スタイルを予備校で見極める

効率的な受験対策には、自分に合った学習スタイルを見極めることが不可欠です。その理由は、教材の選択や活用法が学習成果に直結するためです。例えば、反復練習が得意な生徒は問題集型教材を、理解を深めたい生徒は解説重視の教材を選ぶと効果的です。取手市の予備校では、初回面談や学習カウンセリングを通じて個々の特性を分析し、最適な教材提案を行っています。こうした取り組みが、目標達成への近道となります。

費用対効果を高める予備校活用法

費用対効果の高い予備校教材を選ぶ視点

費用対効果の高い予備校教材を選ぶには、学習成果とコストのバランスを重視することが重要です。理由は、限られた予算の中で最大限の学力向上を目指すためには、教材の内容やサポート体制をしっかり比較検討する必要があるからです。例えば、基礎から応用まで網羅し、繰り返し演習ができる教材は、長期的な学力定着に効果的です。最終的に、教材選びでは価格だけでなく、内容の充実度やサポートの質まで総合的に評価することが、効率的な受験対策につながります。

無駄なく学べる予備校教材の見分け方

無駄なく学べる予備校教材を見分けるには、学習目標に合致した教材を選ぶことがポイントです。その理由は、不要な範囲や難易度の教材を避けることで、効率的に学習時間を使えるからです。具体的には、志望校の出題傾向に対応した問題集や、苦手分野の克服に特化した教材を選択する方法が有効です。結果として、適切な教材選びが学習の無駄を省き、合格への近道となります。

コストを抑えた予備校活用術の紹介

コストを抑えて予備校を活用するには、必要なサービスのみを選択することが効果的です。理由は、全てのオプションを利用するのではなく、自身の目的や学力レベルに合ったサポートだけを受けることで、無駄な出費を防げるからです。例えば、オンライン教材や自習スペースの活用、部分的な個別指導の利用が挙げられます。このように、必要最小限のサービスを選択し、費用を抑えつつ学習効果を最大化する方法が賢明です。

割安で質が高い予備校教材の探し方

割安で質の高い予備校教材を探すには、複数の教材を比較検討し、口コミや実績をチェックすることが重要です。理由は、価格だけでなく、実際の利用者の声や合格実績などで教材の信頼性を判断できるからです。具体的には、同じ教科でも異なる出版社や予備校の教材を見比べ、評判の良いものを選ぶ方法があります。結果的に、コストを抑えながら質の高い学びを得るためには、情報収集と比較が鍵となります。

取手市の受験対策を成功へ導く秘訣

予備校教材を最大限活かす学習習慣作り

予備校教材を効率よく活用するためには、まず日々の学習習慣を確立することが不可欠です。理由は、教材の質を最大限に引き出すには、継続的な学習の積み重ねが必要だからです。例えば、毎日決まった時間に教材を進め、週ごとに復習と進捗確認を行うことで、知識の定着率が高まります。具体的には、スケジュール帳に学習計画を記入し、達成度を自己評価するのが効果的です。こうした習慣を身につけることで、予備校教材の効果を最大限に発揮できます。

受験対策に有効な予備校のサポート活用

予備校のサポートを使いこなすことは、受験対策で大きなアドバンテージとなります。なぜなら、教材だけでは解決しきれない疑問や弱点を、講師の個別指導や質問対応で解消できるからです。例えば、定期的な面談で学習状況を見直し、理解が浅い分野を重点的に指導する方法があります。さらに、模試や過去問演習を活用し、現状の実力を客観的に把握するのも有効です。サポートを積極的に利用することで、効率的な受験準備が実現します。

志望校別カリキュラムと予備校教材の連携

志望校ごとに異なる入試傾向に合わせてカリキュラムと予備校教材を連携させることが重要です。理由は、出題傾向や難易度に即した学習が合格への近道となるためです。具体的には、志望校の過去問題を分析し、必要な分野は予備校教材で強化、苦手分野は個別プリントで補う方法が効果的です。代表的な取り組みとして、週ごとに志望校対策の演習を組み込み、進捗を講師と共有することで、目標達成に向けた最適な学習が可能となります。

予備校教材選びで差がつく受験直前対策

受験直前期には、予備校教材の選び方が合否を左右します。なぜなら、この時期は弱点克服と総仕上げが求められるからです。例えば、短期間で頻出問題を集中的に解ける教材や、過去問演習に特化した教材を選ぶことで、効率良く実力を伸ばせます。実践的には、模試の結果をもとに、弱点対策用の教材を絞り込み、反復練習するのが効果的です。こうした教材選びが、直前期の得点力アップに直結します。