模試で文系力を伸ばす取手駅周辺の効率的な学習法ガイド

2025/08/28

模試の文系科目で思うように結果が伸び悩んではいませんか?取手駅周辺は通学や部活と両立しながら効率よく学びを深めたい受験生にとって、学習環境やサポート体制が整ったエリアです。しかし、限られた時間の中で模試を最大限に活かし、文系の得点力を上げるには何から始めれば良いか悩むことも多いもの。本記事では、各模試の活用法や学習計画の立て方、取手駅周辺で利用できる効率的な学習法を具体的に解説します。受験対策と日々の忙しさを両立しながら、着実に文系力と自信を伸ばせるヒントがきっと見つかるはずです。

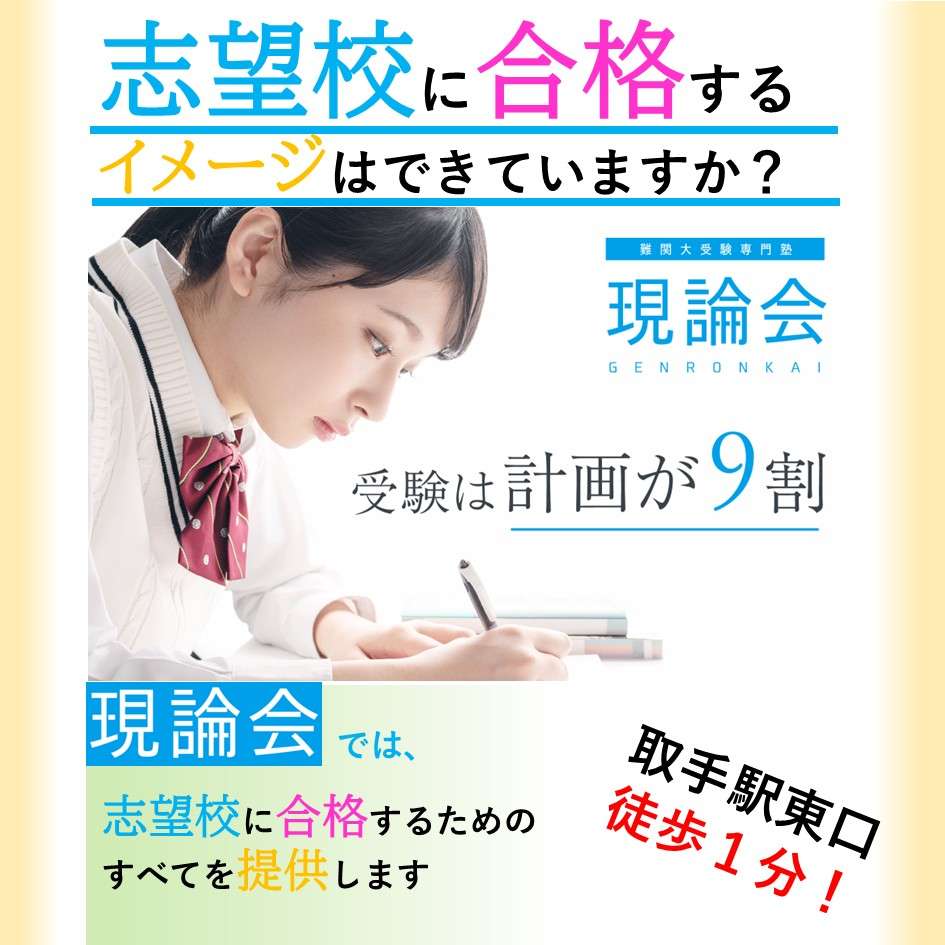

文系と理系では、勉強の仕方は変わります。文系は暗記と文章を読み解く力が非常に大事になってきます。勉強時間をしっかり確保して黙々と文章を読み込んでいくことを意識していきましょう。大学側も欲しい学生というのは「論文をしっかり読み切れる」学生です。現論会では入試を突破する力をつけつつ、大学に入っても困らない学習の仕方を身に付けるように伴走します。一緒に頑張りませんか。

目次

模試を活かす文系学習の新定番とは

模試を活用した文系学習の最前線に迫る方法

模試は文系科目の理解度を客観的に測るだけでなく、学習効率を高める重要なツールです。その理由は、受験本番に近い環境で自分の弱点や得意分野を明確にできるからです。例えば、模試後に間違えた問題を分析し、出題傾向や理解不足の箇所を洗い出すことで、次回の学習計画に活かせます。このように、模試を定期的に活用することで、知識の定着と応用力の強化を図ることができます。

文系力を伸ばす模試の有効な使い方とは何か

文系科目で模試を効果的に活用するには、受験後の復習が不可欠です。なぜなら、模試は単なる点数の確認ではなく、学習サイクルの一部だからです。具体的には、模試で出た課題をリスト化し、重点的に復習することが大切です。例えば、間違えた問題は解説を読んで理解し直し、同じテーマの問題を繰り返し解くことで苦手分野を克服できます。こうした反復学習が文系力の底上げにつながります。

模試で気づく文系の苦手分野克服のポイント

模試を通して苦手分野を明確にし、克服することが文系科目で得点力を伸ばす鍵です。理由は、弱点を放置すると学力の伸びが頭打ちになるためです。実例として、模試の結果をもとに苦手分野をピックアップし、教科書や参考書で該当範囲を再学習する方法があります。また、記述問題や論述問題は、実際に書いて添削を受けることで表現力も向上します。こうした具体策で着実に弱点を克服できます。

取手駅周辺で実践できる新しい模試学習スタイル

取手駅周辺は通学や部活と両立しやすい学習環境が整っています。そのため、効率的な模試学習に最適な場所です。例えば、駅近くの自習室や学習塾を活用し、放課後や空き時間に模試の復習や問題演習を行うことが可能です。また、定期的な勉強会やグループ学習を取り入れることで、他者と意見交換しながら理解を深められます。こうしたスタイルが取手駅周辺での学習の強みです。

取手駅周辺で効率的に模試対策を進めるコツ

模試対策に最適な取手駅周辺の学習環境とは

取手駅周辺は、通学や部活動と両立しやすい学習環境が整っています。駅近の立地や交通アクセスの良さにより、時間のロスを最小限に抑え、効率的な模試対策が可能です。例えば、短い移動時間で自習室や塾に通えるため、毎日の学習リズムを保ちやすい点が魅力です。これにより、忙しい受験生活においても文系科目の学習時間を確保しやすく、着実な得点力アップにつながります。

模試を活用した効率的な自習室の使い方を紹介

模試の復習や弱点克服には、自習室の活用が効果的です。静かな環境で過去問演習や解説ノートの整理を行い、理解度を深めましょう。具体的には、模試後すぐに解き直しを実施し、間違えた問題を自習室で徹底的に分析する方法が推奨されます。定期的な自習室利用により、知識の定着と反復学習が進み、文系科目の得点力を着実に伸ばせます。

取手駅周辺で模試対策を強化するための工夫

取手駅周辺で模試対策を強化するには、環境と時間の使い方を工夫することが重要です。例えば、駅近の学習施設を活用し、部活や通学後に短時間でも集中して学習する習慣を作ると効果的です。また、模試の結果をもとに、個別に弱点をリストアップし、優先順位を決めて対策することもおすすめです。こうした工夫が、限られた時間で効率よく文系力を高めるポイントです。

部活帰りでも通いやすい模試学習スポット活用術

部活後でも無理なく通える学習スポットを選ぶことが、模試対策の継続につながります。駅近の塾や自習室は、遅い時間帯でも利用でき、部活帰りに立ち寄りやすいのが特徴です。例えば、短時間でも集中して復習や演習を行える場所を確保することで、日々の学習習慣が途切れにくくなります。こうしたスポットを上手に活用し、効率的な模試対策を実践しましょう。

文系の得点力を伸ばす模試活用術を徹底解説

模試を通じて文系の基礎力を確実に高める方法

模試は文系科目の基礎力を客観的に測る絶好の機会です。まず重要なのは、模試の問題形式や出題傾向に慣れ、知識の穴を明確化することです。基礎知識の確認には、頻出テーマの暗記や、問題集の繰り返し演習が効果的です。例えば、国語なら漢字や語彙、英語なら基本単語や構文の反復練習を導入しましょう。模試ごとに弱点をリスト化し、重点的に復習することで、着実に基礎力の底上げが図れます。

模試結果を学習計画に反映する具体的な手順

模試の結果は成績表の確認だけで終わらせず、次の学習計画に必ず反映させましょう。まず、得点分布や設問ごとの正誤を分析し、苦手分野・頻出ミスを洗い出します。その後、優先順位をつけて復習計画を立案。例えば、週ごとに復習テーマや演習量を明確化することで、計画的な学習サイクルを実現します。具体的には、復習ノートの作成やスケジュール管理アプリの活用が有効です。

文系模試で差がつく学習法と分析ポイント

文系模試で他と差をつけるには、単なる知識の詰め込みではなく、論理的思考や記述力の強化が必要です。例えば現代文では、設問の意図を把握し、根拠を持って解答する練習を積みましょう。英語では長文読解の論旨把握と要約力が重要です。分析ポイントとして、間違えた問題の理由を分類し、解答プロセスを可視化することが大切です。これにより、弱点克服のための具体策が明確になります。

模試を活かした実践的なアウトプット学習法

模試を最大限に活かすには、インプットだけでなくアウトプット重視の学習が欠かせません。例えば、模試の過去問や類似問題を時間を計って解く“実戦演習”を繰り返すことが有効です。また、解いた問題を友人や講師に説明する“教える学習法”も理解の定着に役立ちます。アウトプットを通じて知識を実用レベルに引き上げることで、本番での得点力向上に直結します。

部活との両立に役立つ模試勉強法の選び方

部活と両立できる模試中心の学習スケジュール術

模試を中心に据えた学習スケジュールは、部活と受験勉強を両立したい生徒にとって最適な方法です。理由は、模試日程を軸に逆算して学習計画を立てることで、部活の練習や大会などの予定と無理なく調整ができるからです。例えば、模試前の1週間は復習や弱点補強に集中し、部活が忙しい日は短時間でできる暗記や問題演習に取り組むなど、日々のタスクを具体的に割り振ります。こうしたスケジュール管理を徹底することで、限られた時間でも継続的な学習が可能になり、文系科目の得点力アップにつながります。

忙しい日々でも続く模試活用型勉強法の秘密

忙しい日常の中でも模試を活用した勉強法が続く秘訣は、具体的な目標設定と小分け学習にあります。なぜなら、短時間でも「今日やるべきこと」が明確であれば、学習の継続が容易になるからです。例えば、模試の結果から苦手分野をリストアップし、毎日の学習時間で1単元ずつ復習する方法が挙げられます。さらに、模試後には必ず自己分析を行い、次回までの改善点を明確化しましょう。こうした積み重ねが、忙しい中でも着実に文系力を伸ばす秘訣です。

模試と部活を両立するための計画的な時間配分

模試と部活の両立には、計画的な時間配分が不可欠です。理由は、限られた時間を有効活用しないと、どちらも中途半端になりやすいからです。具体的には、部活後の30分は復習タイム、休日は模試形式の演習を行うなど、時間帯や曜日ごとに学習内容を明確に分けます。また、模試直前は部活の活動量を調整し、集中して対策に取り組むのも効果的です。このように計画的に時間を配分することで、文系科目の得点力と部活の成果を同時に高められます。

模試の効率学習で部活とのバランスを保つ方法

模試の効率学習で部活とのバランスを保つには、学習の質と優先順位が重要です。その理由は、短時間でも集中して取り組むことで、学習効果を最大化できるためです。例えば、模試の復習は「間違えた問題だけを解き直す」「解説をノートにまとめる」など、ポイントを絞った方法を実践しましょう。また、部活の日は移動時間や隙間時間に暗記ものを進めるなど、学習の工夫も欠かせません。こうした効率的な取り組みが、部活と学習の両立を実現します。

模試を通じて自信をつける学習計画の秘訣

模試結果を自信に変える学習計画の立て方

模試の結果を自信につなげるには、具体的な学習計画の立案が不可欠です。まず、自己分析を行い、得点できた分野と課題となる分野を明確にしましょう。次に、課題分野を中心に週単位の学習スケジュールを立て、反復演習や過去問演習を取り入れることが効果的です。例えば、国語なら現代文の問題演習と解答プロセスの振り返り、英語なら長文読解の時間配分練習を計画に組み込むと良いでしょう。計画的な学習で着実に成果を積み重ね、模試結果を自信へと変えていきましょう。

模試を活かし目標達成へ導く具体的な対策

模試は現状把握だけでなく、目標達成のための具体的な指針となります。まず、模試の復習で正答率の低かった問題を重点的に分析し、間違えた理由をノートにまとめましょう。その上で、弱点分野の基礎知識を再確認し、関連する問題を繰り返し解くことが効果的です。例えば、地歴公民なら、用語集と資料集を併用して知識の定着を図るのが有効です。実践的な対策を積み重ねることで、目標点への到達が現実的になります。

自信を持って受験に臨める模試の使い方

模試を自信に変えるには、結果だけに一喜一憂せず、成長の過程として捉えることが大切です。解答後は必ず自己採点と振り返りを行い、できた点・できなかった点を客観的に整理しましょう。さらに、模試で得たデータを元に、次回の目標や優先課題を設定します。例えば、英語のリスニングが弱いと感じたら、毎日のリスニング練習を取り入れるなど、具体的な改善策をすぐに実践します。こうした積極的な活用が、本番での自信につながります。

模試で得た課題を次回に活かす勉強法

模試で見つかった課題を次回に活かすためには、原因分析と具体的な対策が不可欠です。まず、間違えた問題の根本原因(知識不足・ケアレスミス・時間配分のミスなど)を分類しましょう。次に、それぞれの原因に合わせた練習法を実践します。例えば、知識不足なら一問一答形式で毎日復習、時間配分なら模試形式の演習を繰り返すことが効果的です。このように課題ごとに勉強法を工夫し、確実に克服していくことが重要です。

今注目の文系模試対策を取手駅で始めよう

今すぐ始めるべき文系模試対策の最新トレンド

まず、文系の模試対策では「問題演習の質」と「復習サイクル」が重要です。理由は、知識の定着と応用力の養成が得点力向上の鍵となるからです。例えば、過去問分析やテーマ別問題集を使い、間違えた箇所の徹底復習をルーティン化することで、弱点克服が効率的に進みます。今すぐ始めるべきは、模試後すぐに誤答分析を行い、同じミスを繰り返さない学習サイクルを確立することです。

取手駅周辺でできる文系模試対策の実践例

取手駅周辺では、通学や部活と両立しやすい学習環境が整っています。理由は、アクセスの良さと学習塾・自習スペースが充実しているためです。例えば、放課後すぐに立ち寄れる学習塾で、模試の解き直しや添削指導を受ける、または静かな自習室で集中して復習を行うなどが実践例です。これらの環境を活用し、効率的な模試対策を実現しましょう。

模試を軸にした合格体験記から学ぶポイント

合格者は模試を単なる試験ではなく、課題発見と改善の場として活用しています。理由は、現状の実力と志望校との差を具体的に把握できるからです。例えば、模試ごとに目標を設定し、結果を振り返って弱点を明確化、次の学習計画に反映させていました。このように、模試を学習サイクルの中心に据えることが合格への近道となります。

注目の模試対策で志望校合格へ近づく方法

志望校合格に近づくには、模試の結果を活用した具体的なアクションが必要です。その理由は、弱点をピンポイントで補強しやすくなるからです。例えば、答案分析を通じて頻出テーマを把握し、分野ごとに演習量を調整する、講師によるフィードバックを受けて学習法を見直すなどが効果的です。これらの対策を継続することで、着実に合格力を高めていきましょう。

模試結果から見える弱点克服のポイント

模試結果を分析し弱点を把握する方法とは

模試を最大限に活用するには、まず模試結果を丁寧に分析し、自分の弱点分野を明確に把握することが重要です。模試の得点や偏差値だけでなく、各設問ごとの正答率や時間配分もチェックしましょう。例えば、間違えた問題を「知識不足」「ケアレスミス」「時間不足」に分類して記録することで、具体的な課題が浮き彫りになります。こうした分析を繰り返すことで、効率的な学習計画立案につながります。

弱点分野を克服するための模試活用術

模試で判明した弱点分野を克服するには、間違えた問題の再解答や類似問題への取り組みが効果的です。具体的には、模試後に間違えた設問をノートにまとめ、解説を読み込みながら自分で解き直すステップを設けましょう。また、過去の模試の同じ分野の問題に繰り返し挑戦することで、知識の定着と応用力が身につきます。こうした反復学習の積み重ねが、着実な弱点克服につながります。

模試で判明した課題を改善する勉強法

模試で明らかになった課題を改善するには、計画的な学習スケジュールが不可欠です。たとえば、苦手分野を週ごとに集中的に復習する「テーマ別学習」や、毎日の学習後にミニテストを実施する「即時フィードバック」が有効です。さらに、勉強した内容を友人や家族に説明するアウトプット学習も理解度向上に役立ちます。これらの具体的な勉強法を組み合わせることで、効率的に課題を克服できます。

模試を生かした文系の苦手分野対策のコツ

文系科目の苦手分野対策には、模試の設問形式や出題傾向の分析がポイントです。まずは頻出テーマや出題パターンをリスト化し、過去問や問題集で集中的に演習しましょう。特に現代文や英語は、本文全体の要旨把握や設問意図の読み取りに重点を置いたトレーニングが効果的です。例えば、設問ごとに「なぜ間違えたか」を記録し、次回以降の模試で同じミスを繰り返さないよう意識することで、着実に苦手を克服できます。

目標達成へ導く模試と学習環境の最適化法

模試活用と学習環境の最適化で目標達成へ

模試を最大限に活かすには、学習環境の最適化が不可欠です。なぜなら、効率的な環境は集中力や継続力を高め、限られた時間でも成果を実感しやすくなるからです。例えば、取手駅周辺では静かな自習スペースやサポート体制が整っており、模試前後の振り返りや弱点克服がしやすい環境が整っています。目標達成には、模試と学習環境を組み合わせて活用することがカギとなります。

効率的な学習環境づくりと模試の活用事例

効率的な学習環境を整えることで、模試の効果は格段に上がります。その理由は、静けさとサポートの両立が集中力を持続させ、学習の質を高めるからです。例えば、取手駅周辺の自習室では、講師への質問対応や学習リズムの維持を重視した環境づくりがなされています。これにより、模試で出た課題を即座に確認・復習でき、着実な実力向上につながっています。

模試×学習環境で文系力を着実に伸ばす方法

文系科目の力を伸ばすには、模試で得たデータをもとに具体的な対策を講じることが重要です。その理由は、弱点の可視化と目標設定が明確になるため、学習効率が向上するからです。例えば、模試後の見直しでは、間違えた問題の分析や復習計画を立てることが効果的です。取手駅周辺では、こうしたフィードバックを活かせる学習空間が整っているため、実践的なトレーニングが可能です。

模試結果を活かす学習空間の選び方と工夫

模試結果を最大限に活かすには、学習空間選びが大切です。なぜなら、集中できる場所やサポート体制があると、復習や弱点克服が効率的に進むからです。具体的には、静かな自習スペースや、質問がしやすい環境を選ぶことがポイントです。取手駅周辺には、こうした環境が整っている学習施設が多く、模試後にすぐ振り返りができる工夫がされています。